2012년 3월 17일 토요일

2012년 3월 10일 토요일

IT 컨설턴트의 역량- 경영정보학회

컨설턴트와 고객의 인식 차이를 중심으로 연구한 IT 컨설턴트의 역량을 잘 서술한 논문입니다

오래된 논문이긴 하지만 컨설턴트 입장에서 아직도 인식의 변화가 크게 없는듯 합니다.

컨설턴트의 역량인 전문지식, 문제해결, 프로젝트 수행역량, 커뮤니케이션, 대인관계, 자세

미 가치관 등에서 컨설턴트가 중요하게 여기는 역량과

고객이 중요하게 여기는 역량의 인식 차이를 잘 연구했습니다...

IT 컨설턴트로서 자신의 역량을 강화하기 위해서 고객의 입장에서 무엇을 고려해야 할지

생각해볼 수 있는 내용이 있습니다.

http://blog.naver.com/citci?Redirect=Log&logNo=130129345506

오래된 논문이긴 하지만 컨설턴트 입장에서 아직도 인식의 변화가 크게 없는듯 합니다.

컨설턴트의 역량인 전문지식, 문제해결, 프로젝트 수행역량, 커뮤니케이션, 대인관계, 자세

미 가치관 등에서 컨설턴트가 중요하게 여기는 역량과

고객이 중요하게 여기는 역량의 인식 차이를 잘 연구했습니다...

IT 컨설턴트로서 자신의 역량을 강화하기 위해서 고객의 입장에서 무엇을 고려해야 할지

생각해볼 수 있는 내용이 있습니다.

http://blog.naver.com/citci?Redirect=Log&logNo=130129345506

2012년 3월 2일 금요일

해양경찰청 BSC 성과관리사례

BSC 성과관리시스템 사례연구

타기관의 BSC 성과관리시스템 사례를 통해서 과연 우리의 BSC 구축과정이 올바른 과정이었는지, BSC가 얼마나 효과가 있는지 등을 살펴볼 수 있으며, 향후 BSC 성과관리시스템의 발전방향을 모색하는 기반이 될 것이다.

5. 해양경찰청

해양경찰청은 1953년 창설이래 지난 50년간 남북대치의 특수한 상황 및 인접국가와 영해, 어로분쟁 등 어려운 여건하에서 해양주권을 수호하고 해양가족의 안전을 위하여 그 역할을 충실히 수행해 왔다.

2003년도 기획예산처로부터 재정사업 성과관리를 위하여 재정사업에 대한 성과지표 개발을 요구받아 ‘03년 9월부터 12월까지 재정사업 성과지표를 BSC 방법론으로 개발하여 우수기관으로 선정되었으나, 내부 실용화에는 실패하였다. 실패원인은 직원들의 이해와 참여 없이 용역업체 위주로 제정성과지표가 개발되었으며, 해경 조직 전체적인 「미션」, 「비전」, 「전략」 검토 없이 재정사업 분야에만 한정되었기 때문으로 판단되었다.

2004년 이승재 청장 부임후 “부처별로 성과를 평가하고, 이를 인사에 반영할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다”는 대통령 말씀과 「혁신마일리지」, 혁신포상, 근무성적평정, 다면평가 등으로는 전 직원의 개혁 동참 및 혁신동력 확대에 한계를 느끼고, 개인별․부서별 성과를 조직의 비전과 전략목표 달성으로 유도하는 BSC 성과관리시스템 구축을 시작하였다.

5.1 추진경위

가. 전담팀 구성

BSC를 본격적으로 추진하기 위해서는 전담팀이 필요했다. 경무기획국장을 단장으로 하여 혁신업무와 조직관리 업무를 담당하고 있는 혁신계장을 겸직팀장으로 하고, 경감1명, 경위1명, 경사1명을 보강하여 전담팀을 만들고, 각 과별 14명, 소속기관별 23명으로 자체팀을 구성하였다.

나. 전문업체 용역추진

BSC 전문업체를 찾아가 방법을 모색한 끝에 해양경찰청에서 용역업체와 동참하여 사업을 추진하고, 지휘관을 비롯한 전 조직원이 적극 지원한다면, 3개월내 BSC를 완료할 수 있다는 희망을 전해 들었다. 예산이 1억원으로 부족하였기 때문에 성과관리팀에서 적극 지원하기로 약속한 결과 긍정적인 답변을 듣고서, 용역계약을 발주하여, 최종적으로 전문업체인 (주)넝쿨과 용역계약을 체결할 수 있었다.

다. 마스터플랜 수립

계약기간은 3개월이지만, 용역계약 체결이 늦어지는 바람에 완료시점이 2004년을 넘길 것으로 예상되어, 예산이월 등 문제점을 최소화하기 위하여 업체와 협의하여 당해년도에 사업을 끝내기로 하고, 세부 시간계획을 다시 수립하였다.

라. BSC 개념 이해

직원들이 적극적으로 동참하기 위해서는 먼저, 성과관리팀부터 BSC가 무엇인지 이해해야만 했다. 우선 관련서적을 구입하여 탐독하고, 끊임없는 난상토론을 벌이기도 하며, 전문가의 자문을 구하는 등 BSC를 최대한 체화하려고 노력하였다. 그리고, 지휘부의 전폭적인 지지가 없는 한 짧은 기간내에 시스템을 구축한다는 것이 불가능하기에 지휘부 인터뷰를 우선적으로 실시하여 BSC를 이해시킨 결과, 지휘관으로부터 전폭적인 지지를 약속 받기도 하였다.

또한, 직원들에게 BSC에 대해 3시간에 걸쳐 BSC 전반에 대한 교육을 실시하는 등 막연하게만 느껴오던 새로운 가치개념에 대한 인식을 새롭게 하는데 주력하였다.

마. 미션과 비전수립

BSC 구축과정은 탑다운 방식으로 진행되는 것이다. 가장 상위 개념인 조직의 미션은 정책 및 사업 대상 뿐만 아니라 그 대상에 대한 기관의 역할 범위, 역할수행 방법까지도 포함되는 광범위한 개념으로 이를 바탕으로 전략을 수립하고, 개인의 업무수행도 조직의 미션과 비전을 토대로 이루어지는 것이다.

먼저 워크샵을 개최하였다. 각과별, 소속기관별로 구성된 T/F팀 요원들을 소집하여 하루종일 토론을 하였으나, 통일된 미션을 확정하지 못하고, 2가지 안으로 압축하여 혁신토론회에 상정하였다. 그러나 혁신토론회에서도 역시 쉽게 확정하지 못했고, 성과관리팀에서는 워크샵 토의결과와 혁신토론회 결과를 토대로 미션을 다시 작성하여 1주 후 혁신토론회에 재상정하여 미션은 “안전하고 깨끗한 희망의 바다를 만들자!”로 , 비젼은 “Best Service, Best Guard, Best Frontier"로 확정하였다.

바. 관점선정과 전략체계도 개발

BSC의 기본관점을 공공부분에 그대로 적용하는데는 무리가 있었다. 그래서 우리는 미 육군, 미 코스트가드 등을벤치마킹하여 우리의 실정에 가장 적합한 모델을 연구한 끝에 다른 어느 곳에서도 생각하지 못한 새로운 관점을 개발하였다. 우선 관점이 4개여야 한다는 생각을 과감히 버리고, 이해관계자, 임무수행, 업무혁신, 학습‧성장, 자원 등 5개 관점을 선정하고, 전략체계도를 개발하였다.

사. 전략목표, 성과목표, 성과지표 개발

마스터플랜을 수립할 당시에는 1주일에 2번씩 총 7번의 워크샵을 수행키로 하였으나 계획대로 못하고 워크샵을 3회로 줄이고, 성과관리팀과, 용역팀과의 미팅시간을 많이 갖기로 하였다. 전략목표, 성과목표, 성과지표를 개발하는 과정에서 직원들의 이해도 부족 등으로 많은 어려움을 겪어야만 했다. 처음에는 각 기능에서 목표나 지표를 선정하기를 매우 꺼려했다. 괜히 지표를 많이 만들면, 자신들만 피곤해진다는 생각 때문이었다. 이에 성과관리팀에서는 충격요법을 쓰기로 하였다. 앞으로 목표나 성과지표가 없는 부서는 구조조정이 된다고 선언한 것이다. 그 후 상황이 반전되었다. 서로 자기 부서의 지표를 더 많이 넣어달라고 아우성이 되었고, 성과관리팀에서는 그 많은 지표를 조정하는데 애를 먹어야 했다.

일단, 각 부서별로 작성된 성과지표를 가지고, 국별로 성과관리팀과 워크샵을 실시하였다. 역시 예상했던대로 난상토론이 시작되었다. 각 부서에서는 지표에 대해 목표치는 낮게 설정하고, 가중치는 높게 설정하려고 하였고, 성과관리팀에서는 그에 대한 반대 논리를 전개함으로써 쉽게 합의점을 도출하지 못했다. 이 시점에서 지휘관의 관심도와 지지가 얼마나 중요한지 새삼 느끼게 하는 일이 있었다. 해양경찰청장은 이점을 간파하고, 워크샵이 끝나는대로, 목표치를 어떻게 설정했는지 해당 과장‧계장이 직접 보고하라는 지시를 내린 것이다. 그 후 사정변화는 말을 안해도 짐작이 갈 것이다. 이를 계기로 각 기능에서는 적극적으로 협조해 주었지만, 성과지표를 확정하기까지는 결코 쉬운 작업은 아니었다.

아. 문챠트 및 지표정의서 작성

성과지표를 확정하기까지도 힘든 작업이었지만, 지금부터가 더 힘든 작업이 남아 있었다. 각 지표들이 각 기능부서와 어느 정도 연관이 있는지를 정의해 주는 문챠트(Moon Chart)를 작성하는 것이다. 물론 각 기능부서와 충분한 토의를 하고 작성해야 하지만, 성과지표를 도출하기까지 계획보다 늦어져서 시간이 너무 부족했다. 그래서 해양경찰의 전 조직을 세밀히 알고 있는 전문가에 의한 문챠트 작성을 하기로 하고, 성과관리팀중에서 조직업무만 수년간 해왔던 직원들이 머리를 맞대고, 밤을 꼬박 세워가며, 문챠트를 작성하였고, 다행히 약간의 수정만 거치고, 문챠트 까지 확정할 수 있었다.

다음은, 지표정의서를 작성하는 일이었다. 사실, 성과지표를 도출하는 것은 그리 힘든 작업이 아니다. 하지만, 진짜 중요한 것은 지표의 ‘개발’이었다. 정성적인 평가요소를 계량화하는데는 정말로 난감했던 때가 한두번이 아니었다. 이런 경우 지표를 지수화하고, 계산식을 개발해 나갔다. 또한, 지금까지 통계치가 없는 경우 목표치를 어떻게 설정할 것인지, 난감했지만, 일단 추정치를 반영하고, 추후 점차 보완해 나가기로 하고, 각 기능을 독려해 가면서 지표정의서를 완성했다.

자. 지표등록 등 시스템 구현

정말로 힘든 산고 끝에, 지표정의서까지 도출하였다. 이제 남은 것은 지표를 시스템에 등록하고, 각종 통계를 입력하는 것이다. 보고회날짜가 바로 코앞이었다. 지표의 갯수만 보더라도, 본청지표 53개, 부서별지표 162개, 해영경찰서 지표 289개나 되다보니 방법은 성과관리팀 총원이 주말에도 밤을 새워 가면서 지표를 등록하는 길 밖에는 없었다.

이렇게 3달여의 힘든 항해를 마치고 12월 21일, 드디어 최종보고회를 개최하였다. 불가능 하리라고만 생각했는데, 100%는 아니지만, 성공적으로 시스템을 구축하고, 전직원이 보는 앞에서 구현을 하였다.

5.2 시사점

혁신은 어려운 것이 아니다

시스템 구축후 약 3개월에 거친 시험운영 기간을 통해 여러 가지 성과를 확인할 수 있었다. 먼저 1/분기 실적이 지난해에 비해 21.9% 향상되어 BSC 시스템의 효과가 나타난 것이다. 또한 BSC 성과관리시스템의 시행으로 직원들의 동기부여와 책임감이 높아지고 행정서비스의 질도 크게 개선된 것으로 나타나고 있다.

정부기관 성과관리의 모델

참여정부가 추진하고 있는 변화와 혁신, 성과관리의 바람이 거세지면서 해양경찰청의 사례가 알려지고 자연스럽게 벤치마킹의 대상이 되었다. 전 부처 국장급과 혁신 담당관들을 대상으로 수차례 발표했을 뿐만 아니라 100여개 공공기관에 관련자료를 제공하고 사례를 설명하였다.

2003년 정부혁신평가 1단계어서 2004년 4단계 평가를 받게 되었고, 혁신관리와 고객만족도 등 2개 부문에서 우수기관으로 선정되어, 2005년 7월 19일 차관급 기관으로 격상되어 성과관리시스템 구축을 위한 해양경찰청의 노력이 큰 결실을 맺었다.

참고문헌: BSC연구회,“한국형 BSC 성공사례 11”, 삼성경제연구소, 2006

프로젝트 관리 이론

제1장 프로젝트와 프로젝트 관리

1.1 프로젝트의 정의

1.2 프로젝트 관리

1.3 프로젝트 관리의 변천사

제2장 PERT/CPM의 개요

2.1 PERT의 정의

2.2 CPM의 정의

2.3 PERT/CPM의 비교

제3장 작업분류체계 (WBS)

3.1 WBS의 개요

3.2 국내의 표준화 사례

3.3 외국의 표준화 사례

3.4 일반적인 분류 기준으로서의 WBS

제4장 네트워크 작성방법

4.1 네트워크 용어와 기호

4.2 네트워크 작성상의 원칙

4.3 네트워크 작성

4.4 I-J 네트워크와 PDM 네트워크

제5장 작업순서와 네트워크

5.1 작업순서 및 작업기간의 결정

제6장 일정계산 방법

6.1 Event에 의한 일정 계산

6.2 Activity에 의한 일정 계산

6.3 주공정선 결정

제7장 PDM 일정 계산

7.1 PDM의 표현방식

7.2 제약조건하에서 PDM의 표현

제8장 비용관리

8.1 비용관리의 개요

8.2 비용관리의 방법

8.3 비용분석과 통계

제9장 공기단축

9.1 공기단축의 개요

9.2 네트워크 조정에 의한 공기단축

9.3 비용을 고려한 공기단축

제10장 진도관리

10.1 진도관리의 개요

10.2 진도관리의 방법

10.3 진도관리 예제

제11장 PERT/CPM에 의한 자원할당

11.1 자원할당의 개요

11.2 자원 일정계획

11.3 자원 평준화 기법

11.4 자원할당 (Reource Allocation)

Gartner Report "비즈니스 프로세스 관리에 대한 핵심 쟁점"에서

BPM 정의는, BPM 핵심 쟁점을 전체적 시야에서 바라볼 수 있도록 조력하는 시사점을 가지고 있다.

-BPM은 기민성과 운영성과를 향상시킨다는 목적을 가지고, 비즈니스 프로세스 환경의 거버넌스를 제공하는 관리 관행이다.

-BPM은 조직의 활동 및 프로세스를 관리하고 지속적으로 최적화할 수 있도록, 방법, 정책, 계측치, 관리 관행, 소프트웨어 도구 등을 적용하는 구조화된 접근법이다.

본 정의는 두 개의 부분으로 나뉜다. 첫째로는 BPM의 범위와 의도를 전개하는 것으로, 이는 비즈니스 프로세스 환경의 거버넌스와 관련한 것이고, 이의 의도는 성과 및 기민성 면에서 향상성을 획득하는 것이라 할 수 있다. 두 번째는 BPM의 접근법을 점검하는 것으로, 이는 구조화되어 있으며, 프로세스 기반 성과를 지속적으로 최적화할 수 있도록 계속적인 방식으로 다양한 관행을 적용한다.

이와 같은 관행은, 인력 및 조직, 프로세스 자체(자산으로 간주된), BPM 가능화 기술을 비롯하여, 비즈니스 및 이의 목표 정황 내에서 프로세스의 상호관계 등의 몇몇 자원을 편입시킨다. 이들의 각각은 최적의 성과를 거둘 수 잇도록 적용된다고 하겠다.

쟁점1. BPM 도입 및 투자 정당화, IT 및 비즈니스 부문의 이해관계의 균형, 전략적 조정 및 조직의 준비를 달성하는 것과 같은, 계속되는 BPM 도전 난제에 대해 최상으로 대처해온 조직의 성격에는 무엇이 있는가?

쟁점2.조직은 어떠한 방식으로 BPM 중점 방법론, 기법과 기술, 적합한 사용을 가능케 하는데 필수적인 지원 구조의 포괄적 포트폴리오를 확립할 수 있는가?

쟁점3. BPM은 어떤 방식으로 전통적 조직 경계의 혼란, 비즈니스 및 여타 전략적 변화 소스의 증가된 복잡성에 대해 대응하게 될 것인가?

쟁점4. 어떠한 시나리오 상에서, BPM 도입은 효과적인 조직 향상을 전달할 수 있는가?

쟁점5. 조직들은 어떤 방식으로 주요 BPM 제품 및 서비스 제공자를 평가해야 하는가? 또한 모색해야할 이상적인 벤더 능력에는 무엇이 있는가?

쟁점6. 기민하고 프로세스 가능화된 조직 또는 가상 조직을 구축하기 위해, 가장 적합한 기술 및 관련 기술 아키텍처는 무엇인가?

좀 더 자세한 내용은 "Key Issues for Business Process Management, 2007"의 가트너 보고서를 참고하세요

보잉Boeing의 프로세스 개선 사례

보잉사는 1991년부터 소프트웨어 프로세스 개선툴로 SW-CMM을 사용하고 있으며, 이미 200개 이상의 조직이 심사를 받았고 높은 레벨(레벨 3이상)에 도달한 조직을 다수 보유하고 있습니다. 12,000명이상의 사람이 SW-CMM 훈련을 받았으며, SEPG기반구조가 잘 정착되어 있습니다.

부가적으로 1997년부터 직원 실무개선을 위해 People-CMM을 사용하고 있으며, 1998년부터 개선 비율의 촉진을 위해 PSP/TSP 기법을 도입했습니다.

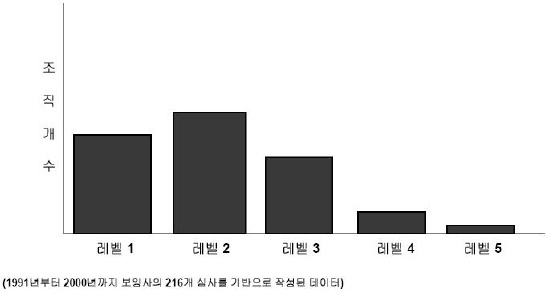

<그림1, 보잉사의 성숙도 레벨>

보잉사는 높은 레벨을 취득한 조직을 다수 보유하고 있습니다만, 레벨의 분포도는 그림1과 같이 레벨1과 2에 집중되어 있습니다. 레벨1은 심사가 필요없는 업무를 수행하기 때문에 실제 심사를 받지 않은 조직입니다. 따라서, 보잉사의 성숙도 레벨은 전체적으로 2~3의 수준에 집중되어 있으며, 이는 일반적인 대부분의 조직이 레벨4 이상의 레벨을 취득할 이유가 없기 때문에 이런 현상이 나타났습니다. 레벨4 이상의 레벨을 취득한 조직은 당사의 핵심 업무를 수행하는 핵심core 조직입니다.

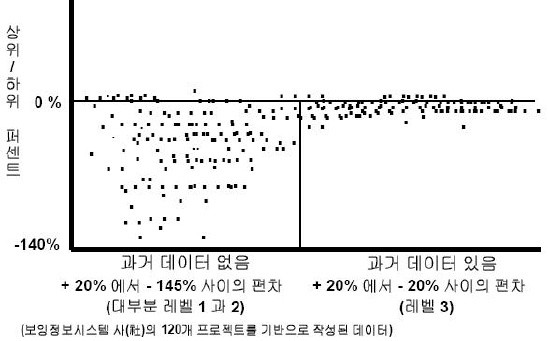

레벨취득의 결과 소프트웨어 예측과 결과에 대한 편차의 통계를 보면, 예측치는 -145%까지 빗나갔습니다. 이는 2년짜리 프로젝트의 경우 무려 3년이 딜레이 되었다는 이야기와 같습니다. 하지만, 레벨3을 취득한 조직에서는 -20%까지만 예측이 빚나갔습니다. 이는 2년짜리 프로젝트의 경우 4개월 정도의 딜레이가 나타났으을 의미합니다.

<그림2, 소프트웨어 예측치>

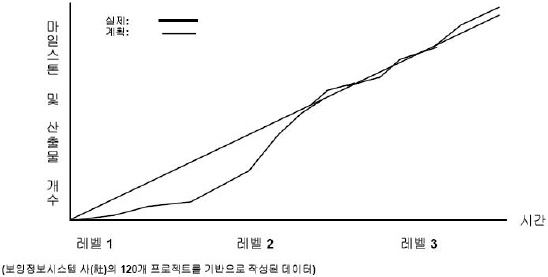

또한, 계획된 일정 계획과 실제 진행에 적은 격차만을 보이고 있습니다.

<그림3, 일정성과>

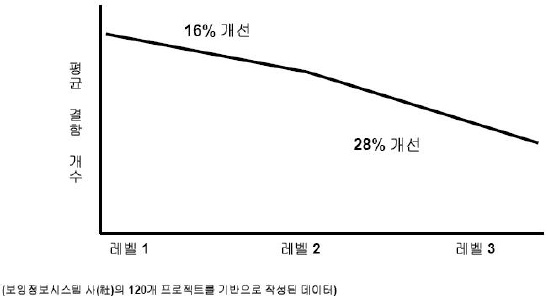

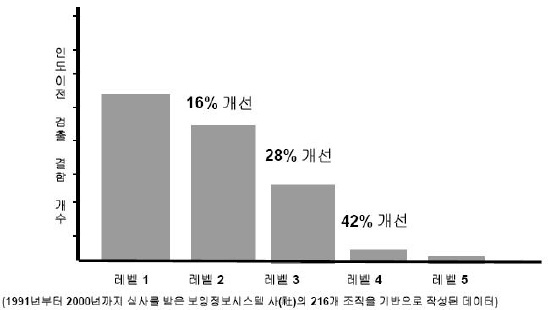

그렇다면, "결함율은 감소하였나? "라는 질문의 답은, "그렇다." 입니다. 레벨을 취득하지 않은 레벨1조직에 비하여 레벨2조직은 16%의 결함율 감소가, 레벨3조직은 28%의 인도후 결함율 감소가 보여졌습니다. 이는 1/3에 가까운 유지보수 비용 절감을 의미합니다.

<그림4, 인도후 결함>

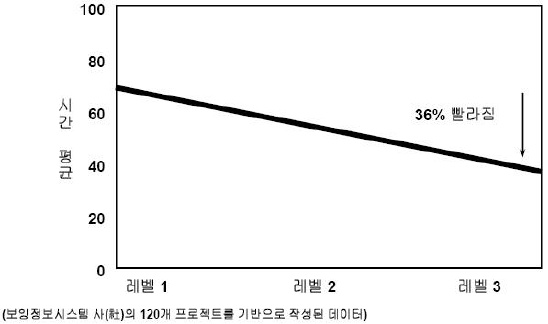

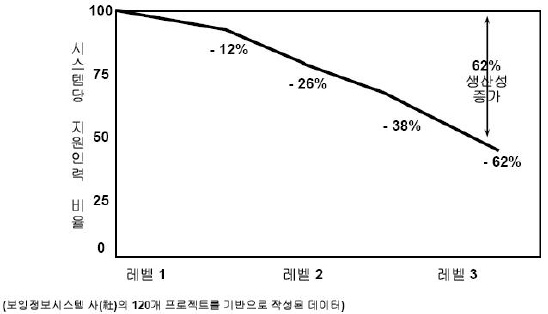

이에 따라, 프로젝트 완료시간이 레벨 3조직에서는 36%가 빨라졌으며, 시스템 당 지원인력이 62%감소하여 생산성이 향상되었습니다.

<그림5, 프로젝트 주기>

<그림6, 생산성>

이렇듯, 프로개스 개선의 효과는 뚜렷합니다. 레벨2를 거쳐 레벨 3에 도달하면, 생산성이 비약적으로 높아지고 인도되는 제품에 어느정도의 확신을 가질 수 있기 때문에 많은 부분에서 비지니스적 이득을 가시적으로 또는 비가시적으로 제공해 줍니다. 게다가 많은 부분 계획대로 작업이 진행되기 때문에 관리차원에서의 효율성을 제공하여 예측가능한 환경을 가질수 있게 됩니다.

하지만, 앞에 거론한 프로세스 개선의 효과는 전체 레벨 5단계 중에서 중간단계인 3단계까지의 이야기에 지나지 않습니다. 많은 관리자들은 위와같은 성과를 보이는 레벨3단계에서 안주하고자 하는 경향을 보입니다. 게다가 레벨4,5단계의 관련 참고 데이터는 대외비로 많이 막아져 있기 때문에(물론 낮은 레벨에 관련된 자료도 막혀있습니다.) 올라서기 힘이 듭니다. 그래서 많은 조직들이 레벨 3에서 개선노력을 중단하고 오래 지나지 않아 다시 하위레벨로 돌아가는 현실에 마주하게 됩니다.

프로세스 개선은 레벨3에 도달했을때 비로서 시작되는 것입니다. 고급 레스토랑에 가서 에피타이저만 먹고 나오면 좀 그렇지 않습니까? 뭐 패밀리 레스토랑은 그게 더 낫기도 하더군요... 하여튼.

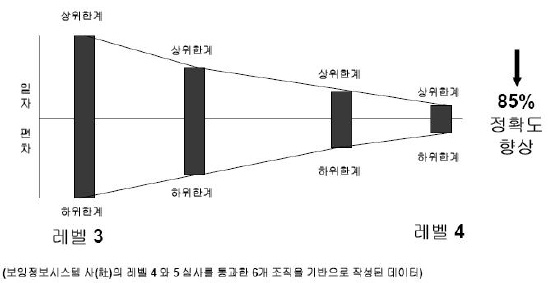

레벨4에 도달하게 되면, 일정 계획을 예측한것과 실제와의 편차가 레벨3에 비하여 85% 향상됩니다. 이는 산술적으로 2년 프로젝트가 3주이상 지연되지 않는다는 의미입니다. 레벨5에 올라서면 실제 2~3일이상의 지연이 나타나지 않는다고 합니다.

<그림7, 일정편차>

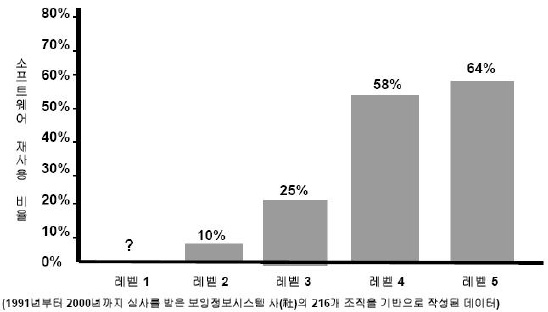

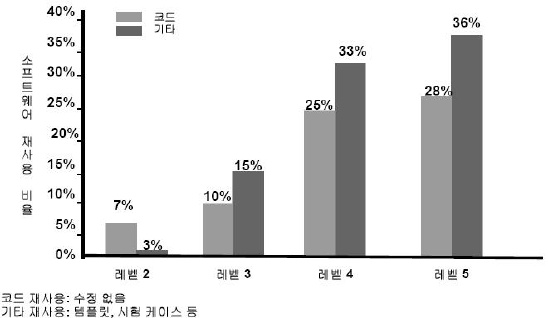

게다가 소프트웨어를 재사용하는 비율이 레벨4부터는 절반을 넘어서게 됩니다. 이는 직접적인 비용cost감소로 이어집니다. 단, 여기서 말하는 소프트웨어는 문서등의 소프트한것들 모두 포함한 통계입니다. 실제 소스코드의 재활용은 레벨4에서부터 1/4을 넘어서게 됩니다. 그래도, 대단한 것입니다. 소스의 수정없이 바로 재사용되는 것입니다.

<그림8, 비용감소 = 소프트웨어 재사용 증가>

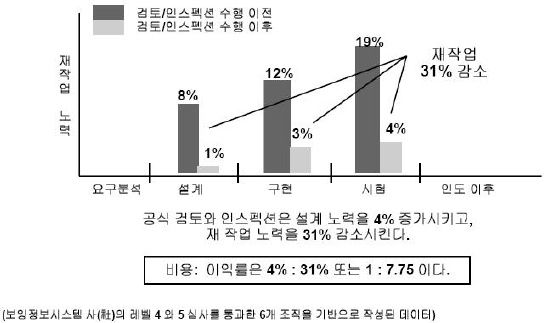

또한, 인도하기 전에 테스트를 통하여 검출되는 결함의 수정은 초기에 발견되는 결함을 수정하는 것 보다 몇배 더 많은 비용이 소요됩니다. 고 레벨의 조직에서는 인도이전 검출 결함의 수가 크게 줄어드는 개선 효과를 보았고, 이를 통하여 재작업이 감소되었으며 비용 감소에 직접적인 역할을 하였습니다.

<그림9, 비용감소 = 재 작업 감소>

인도 이전의 결함율 개선 이외에, 공식검토와 동료검토등을 통하여 사전에 재작업 율을 31% 감소시키는 효과를 거두었습니다.

<그림10, 검토와 인스펙션 이익률>

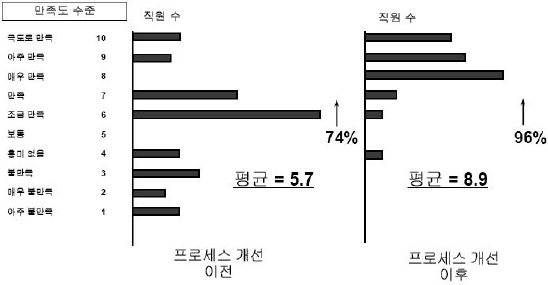

"그러면, 직원들은 어떠한가? 일이야 직원이 하는것이고, 생산성이 높아지고 비용 효율이 높아져도 직원들이 갑갑해하고 회사를 싫어하면 어떻하나..." 라는 질문에 최소한 보잉에서는 "걱정하지 말아라, 적어도 우리회사에서는 직원들이 좋아했다."라고 대답하고 있습니다. 개선 이후에 회사가 싫다고 하는 직원은 없어졌습니다.

<그림 11, 직원만족도>

지금까지의 내용을 종합해 보면 다음과 같습니다.

◎ 최상위 성숙된 조직은 계획한 사업 목표를 달성 또는 초과한다.

◎ 결함의 90% 가 인도 이전에 제거된다.

◎ 프로젝트의 94% 가 일정 예측치를 달성한다.

◎ 소프트웨어 재 사용률이 64%에 달한다.

◎ 시험 시간이 94% 감소한다.

◎ 레벨 3 이상에서 조직 생산성이 70% 증가한다.

◎ 레벨 3 이상에서 고객 만족도가 12% 증가한다.

◎ 레벨 3 이상에서 직원 만족도가 20% 증가한다.

◎ 직원 이직률은 업계가 12%인데 반해, 3% 이다.

◎ 결함의 90% 가 인도 이전에 제거된다.

◎ 프로젝트의 94% 가 일정 예측치를 달성한다.

◎ 소프트웨어 재 사용률이 64%에 달한다.

◎ 시험 시간이 94% 감소한다.

◎ 레벨 3 이상에서 조직 생산성이 70% 증가한다.

◎ 레벨 3 이상에서 고객 만족도가 12% 증가한다.

◎ 레벨 3 이상에서 직원 만족도가 20% 증가한다.

◎ 직원 이직률은 업계가 12%인데 반해, 3% 이다.

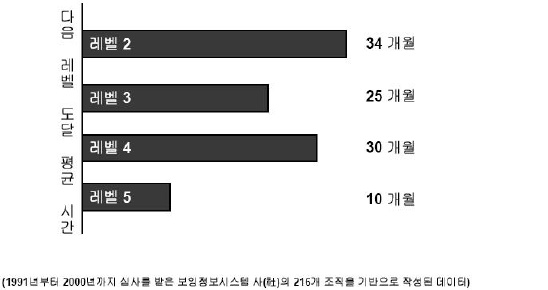

그렇다고 해서, 취업 준비생 분들이 CMMI레벨이 높은 회사로 취업하는 것을 추천하지는 않습니다. 물론 레벨이 높은 회사로 취업하면 좋긴 하지만, 실제 레벨과 취득레벨이 많이 다른것이 현실입니다. 실제로 얼마전 신문기사에서 "모기업이 몇개월만에 레벨5를 취득했다."는 기사를 보았습니다. 어떻게 그렇게 하였는지는 모르겠지만, 실제 레벨취득시 소요되는 도달 시간은 다음 그림 12와 같습니다.

<그림12, 성숙레벨도달시간>

다 합치니 10년정도 되는군요. 모르겠습니다. 마법의 손이 존재하는 것인지도 모르겠습니다. 하지만 확실한것은 소프트웨어 프로세스 개선시 레벨취득이 목적이 되어서는 안되며, CMMI백서가 성경책이 되어서도 안된다는 것 입니다.@

*** 본 글은 미국 보잉사의 존부씨께서 발표하시는 PPT자료를 글로 풀어 놓은 것입니다. CUG(CAM User Group)에 의해서 한글로 번역되었으며, 국내에서는 CAM(Continuous Appraisal Method)의 배포를 위한 교육자료로 제공되었습니다.

BPM? 가트너, 개념 재정의…업계 주목

| BPM? 가트너, 개념 재정의…업계 주목 |

| IT중심서 경영혁신 확대 조직업무ㆍ프로세서 끊임없이 최적화 기업 민첩성ㆍ효율 증대 목표로 제시 |

국내 BPM 전문가들에 따르면 가트너는 그동안 워크플로와 기업애플리케이션통합(EAI) 기술의 접목을 통한 애플리케이션간 연결에 초점을 맞췄는데, 지난해 6월 일상적인 경영혁신 활동의 도구라는 측면에서 BPM을 재정의한 것으로 밝혀졌다.

가트너의 대표적 애널리스트인 데이비드 맥코이는 지난 2001년 3월 BPM이 `프로세스 관리 및 워크플로 기술과 EAI 기술의 혼합을 통해 사람 사이의 풍부한 상호 작용과 강력한 애플리케이션 연결(deep application connectivity)을 지원하는 것'이라고 정의한 바 있다. 당시 이를 근거로 업계는 워크플로 기반의 BPM 업체와 EAI 기반의 BPM 업체들이 논쟁을 벌이기도 했으며, 일각에서는 가트너가 BPM을 IT기술 중심으로 바라봐 프로세스혁신활동의 방법론적 측면을 간과했다는 비판을 제기하기도 했다.

하지만 지난해 6월 가트너의 `BPM:프로세스관리형 조직을 준비하기'란 보고서에서 데이비드 맥코이를 비롯한 애널리스트들은 툴과 기능 중심의 정의에서 벗어나 일상적인 경영활동을 위한 방법론이라는 측면에서 재조명하기 시작했다. 가트너는 `BPM은 민첩성과 운용 효율을 증대하기 위해, 비즈니스 프로세스 환경을 통제하는 일상적인 경영 활동이다. BPM은 방법론, 정책, 측정 지표, 일상적인 경영 활동과 소프트웨어 도구를 활용해 조직의 업무와 프로세스를 끊임없이 최적화하는 구조적인 접근 방법이다'라고 주장했다. 끊임없는 프로세스 최적화를 통해 기업의 민첩성과 효율 증대를 BPM의 목표로 제시하고 IT기술이 아닌 일상적인 경영 활동으로 그 관점을 바꾸었다는 점이 흥미롭다.

이는 포스코 SOP, LG전자 BPM 프로젝트 등 국내 주요 대기업이 BPM을 바라보는 관점과 일맥상통한다는 점에서 국내 BPM 시장에도 반향을 불러일으킬 전망이다. 일부 업무를 중심으로 BPM시스템 구축 프로젝트를 진행했거나 전사적자원관리(ERP) 구축 후 포스트 프로세스혁신(PI) 활동을 준비하는 대기업들의 고민을 제대로 반영하고 있기 때문이다.

이에 대해 리얼웹 전희철 중앙연구소장은 "과거 워크플로 기반이냐, EAI 기반이냐 하는 편가르기식 논쟁을 일으켰던 가트너의 기존 정의는 BPM의 진정한 의미를 과소평가한 측면이 있다"면서 "늦게나마 BPM에 대한 시각을 비즈니스 관점의 프로세스 경영 쪽으로 전환한 것은 다행"이라고 말했다.

박서기기자@디지털타임스

지식경영 기반에서의 BPM 이해

정승희 날리지큐브 KM 선임 컨설턴트

지식경영 기반에서의 BPM 이해

기업을 둘러싼 이해 관계자들 사이에서 일어나는 일련의 프로세스는 기업이 영속성을 가지도록 하는 보이지 않는 요소이다. 실제 조직 내에서 일어나는 업무 처리 생산성을 분석해 보면, 업무 처리를 위한 전체 시간 중 10%만이 업무 자체에 투입되고 나머지 90%의 시간은 업무 간 연계에 소요된다. 비즈니스가 생긴 이래로 비즈니스 프로세스는 존재해 왔다. 비즈니스 프로세스 경영 시스템은 비즈니스 프로세스를 명확히 하고, 실행 가능하게 하고, 적응 가능하게 하려는 다음 단계다.

<컴퓨터 사이언스 코퍼레이션 연구소>

<컴퓨터 사이언스 코퍼레이션 연구소>

지식경영의 현재

지식경영은 지식이 기업 가치창출의 중요한 요소로서 작용한다는 사실이 치열한 경쟁 상황 속에서 절실한 문제로 인식되기 시작하면서 등장한 개념이라고 볼 수 있다. 사실 지식경영은 인류 문명의 존재와 함께 지속되어왔던 가장 자연스러운 활동이다. 특히 급변하는 비즈니스 환경 속에서 지속적인 경쟁 우위 창출을 위한 핵심역량의 확보가 기업 생존에 지대한 영향을 미치게 되면서 이러한 환경을 극복할 근원적인 경영원리로 지식경영이 제시되었다. 현재 지식경영은 관련 이론가들의 지속적인 저술 활동 및 컨설팅 등에 힘입어 꾸준한 발전을 하고 있으며 앞선 경영기법으로 선진국에서는 지배적인 경영원리로 자리잡고 있다. 유명한 지식기업 GE를 비롯하여 제록스, HP, 몬산토, 버크만랩, 토요타 등 글로벌 기업들은 기업 고유의 지식경영 도구와 문화를 가지고 지식경영을 조직 내에 체화하는 단계에 이르렀다. 국내에서는 1990년대 중·후반 인터넷과 컴퓨터 기술이 발달하면서 기업의 지식경영 추진을 위한 디지털 도구의 등장과 함께 몇몇 대기업 전산 부서의 주도로 KMS 애플리케이션 도입을 통한 지식경영이 추진되었다. IMF를 맞아 구조조정이 이루어지는 과정에서 많은 인원들이 기업을 떠나게 되었고, 기업 핵심 역량 유출로 인한 피해를 최소화하고자 지식경영이 전략적으로 추진되기도 하였다. 각기 다양한 이유들로 인해 많은 기업들이 각각의 비즈니스 환경, 조직 문화 및 IT 환경을 고려하여 지식경영을 추진하고 있으며 성공 사례들이 속속 보고되고 있는 상황이다.

지식경영 도입 기업의 몇 가지 흐름

많은 기업들이 지식경영을 추진하고 이를 활성화하기 위한 도구로 KMS를 도입하는 등 기업 생존을 위한 핵심 경영원리로 지식경영을 받아들이고자 하는 시도들이 계속되고 있다. 지식경영은 조직만의 문화적인 요소 등 조직 내부 고유의 Context (장, 場)를 고려하여 추진되어야 하며, 이러한 지식경영의 속성으로 인해 기업마다 특징적인 형태를 가지게 되었는데, 지식경영을 추진한 기업들을 살펴보면 몇 가지 흐름을 발견할 수 있다. 첫째는 EKP(Enterprise Knowledge Portal)를 바탕으로 한 비정형 정보의 통합을 주된 과업으로 하는 지식경영 추진 방식이다. 이러한 방식은 기존 산재해 있는 비정형 지식정보들을 통일된 지식운영체계로 통합하고, 정보시스템도 통폐합하여 조직원이 비정형 정보의 조회, 검색이 필요할 때 한 번의 접속으로 활용이 가능하도록 한다. 비정형 정보 운영에 필요한 통합 지식맵, 프로세스/제도 및 시스템의 설계가 주요 추진 사항이다. 이러한 통합 방식의 지식경영은 빅뱅 방식으로 전사적으로 이루어지는 경우가 대부분이며, BPR (Business Process Reengineering)이나 PI 프로젝트와 병행하여 수행되는 경우가 많다. 포스코는 전사 차원의 PI 프로젝트를 진행하는 과정에서 비정형정보 통합 방식으로 지식경영을 추진한 대표적인 성공사례로 볼 수 있다. 기존의 산재, 편재되어 있던 비정형정보 관리체계를 일원화하고 각종 시스템들을 통폐합하여 하나의 시스템에서 지식활동을 할 수 있도록 환경을 구축하였다. 둘째는 조직 내에 활동 중인 명시적 혹은 암묵적으로 존재하는 실행공동체(CoP, Community of Practice)를 발굴하여 분야별 전문가를 양성하고, 조직지식을 창출하도록 독려하는 방식이다. 실행공동체의 개념은 Wenger와 Lave(1991)의 저서 ‘Situated learning’에서 처음 사용되었는데, 공통의 목표 달성을 위해 공통 관심사, 경험 및 정보를 공유, 교환하는 일단의 사람들로 구성된 비공식적 모임으로 정의할 수 있다. 실행공동체는 다양한 형태로 존재할 수 있는데 조직의 전략적 차원에서 이러한 모임을 공식화, 활성화하여 학습조직화함으로써 조직지식의 흐름을 원활하게 하는 것이 주요 추진사항이다. 실행공동체를 활성화하기 위한 제도/프로세스의 마련 및 시스템 구축도 중요하다. 넓은 의미에서 제조업의 분임조 활동이나 6시그마 과제 추진조도 포함시킬 수 있겠으나, 비공식적이고 자발적인 실행공동체의 특성과는 다소 거리가 있다. 국내에서는 조직 문화가 폐쇄적인 경향이 많은 연구소나 R&D 집단에서 CoP가 활성화되는 사례들을 접할 수 있으며, 물리적으로 떨어져 있으나 동일 직무를 수행하는 업무군에서 직무에 관한 CoP가 온라인상으로 활발하게 전개되는 사례들도 보고되고 있다. 셋째는 업무 프로세스와 연계해서 지식경영을 추진하는 것으로 업무 처리 시 조직원의 핵심 역량을 향상시키고, 업무 프로세스와 연계된 지식의 수집, 가공, 정제 활동을 원활히 하기 위한 지식경영 도입 방식이다. 조직원이 담당하고 있는 업무 프로세스를 더 효과적으로 수행하기 위해 이를 지원하는 KMS의 설계가 필요하며, 조직 차원에서 표준화된 업무 프로세스 정의를 내려줌으로써 업무 수행에 필요한 지식을 공급받을 수 있는 기본적인 틀을 제공할 수 있다. 업무 프로세스와 연계하여 지식경영을 추진하는 기업들에서 현재 활발하게 논의되고 있는 워크플로우(Workflow)나 BPMS(Business Process Mana- gement System)의 기술적 요소들을 응용하고자 하는 시도가 이루어지고 있다.

BPM의 등장

BPM(Business Process Manage- ment)은 아직까지 확실하게 정립되지 않은 개념으로 단순히 BPMS가 아닌 하나의 경영 패러다임의 입장에서 광의적으로 이해하는 것이 적절하다고 생각한다. 진정한 BPM을 실현하기 위해 워크플로우를 필두로 다양한 시스템 통합 기술이 필요하며, BPM 자체가 개념적으로 광범위한 부분들을 포괄하고 있기 때문에 ERP, SCM 등 기업용 애플리케이션의 하나로만 이해하기에는 약간의 무리가 뒤따른다. 과거 마이클 해머(Michael Hammer)가 주창한 BPR이나 토마스 데이븐포트(Thomas Davenport)가 같은 해에 발표한 PI(Process Innovation) 개념은 비즈니스 프로세스의 급속한 혁신을 주장했으며, 이후 많은 기업에서 빅뱅(Big-Bang) 방식으로 프로세스를 재설계토록 하는 단초를 제공했다. 그러나 급격하게 변화하는 비즈니스 환경 속에서 ERP 등 프로세스 리엔지니어링 기법들의 기술적인 구현이 전략적인 목적들과 분리되는 비즈니스-IT 간격(Bu- siness-IT Divide) 현상은 여전했으며, 비즈니스 프로세스 자체를 리엔지니어링할 수 있는 기법들이 필요하다는 의견들이 나타나기 시작했다. 단순히 BPR이나 다운사이징 차원이 아닌 비즈니스 환경에 유연하게 대처할 수 있는 프로세스 관리 개념이 등장한 것은 어쩌면 당연한 흐름이라고 볼 수 있다. 다만 이를 뒷받침할 수 있는 실행 방법론의 개발 및 기술적 진화가 더욱 필요했던 것이다. 실행 프로세스를 지속적으로 개선하는 활동, 즉 현재 실행 중인 프로세스 분석 작업을 위한 방법론 및 이를 그때그때 기업의 필요에 따라 재구성하고 업무에 활용하도록 하는 워크플로우 등 BPMS 관련 기술들이 나타났다. 일반적으로 생각해보면, 사실 기업 활동이 시작된 이래로 비즈니스 프로세스는 계속 존재해 왔다. 기업 내·외부에 기업을 둘러싼 이해 관계자들 사이에서 일어나는 일련의 프로세스는 기업이 영속성을 가지도록 하는 보이지 않는 요소이다. 실제 조직 내에서 일어나는 업무 처리 생산성을 분석해 보면, 업무 처리를 위한 전체 시간 중 10%만이 업무 자체에 투입되고 나머지 90%의 시간은 업무 간 연계에 소요된다고 한다. 기업들의 IT 활용 현상을 살펴보면 대부분 업무 자체를 처리하는 데에 정보기술 구현의 초점이 맞추어져 있다. IT가 비즈니스 프로세스 지원 도구로 사용되기 시작하면서 IT는 각종 정보 처리의 극대화를 통해 업무 생산성 향상을 꾀하였으나, 기업의 효율적인 운영 및 전략적 목표 달성을 위해 이제는 단순 정보 중심이 아닌 업무 프로세스를 중심으로 IT가 활용되어야 한다. 일정 업무를 중심으로 업무 이전과 이후의 정보들의 흐름에 대한 규칙들을 정의하고 이를 통제할 수 있는 그 무엇인가가 필요하게 된 것이다. 이러한 등장 배경으로 인해 BPM은 비즈니스-IT 간격을 메워줄 새로운 시도로 평가받고 있다. 현재 BPM 구현 기술의 가장 핵심적인 요소라 할 수 있는 비즈니스 프로세스의 설계와 운영에 대한 표준 사양의 제정은 BPMi.org(Business Process Manage- ment Initiative, http://www.bpmi.org)에서 진행하고 있으며, 현재 BPMi는 비즈니스 프로세스의 설계를 위해 BPML (Business Process Modeling Lan- guage)과 BPMN(Business Process Modeling Notation)의 표준 사양을 발표했으며 운영에 대한 표준 사양으로써 BPQL 표준을 개발 중이다.

업무 프로세스 기반의 지식경영과 BPM

앞서 언급한 업무 프로세스와 연계하여 지식경영을 추진하는 기업들은 지식경영시스템과 워크플로우를 결합한 형태의 시스템을 구축하고 있다. 워크플로우의 특징은 워크리스트 자동 제공 기능과 업무 라우팅 기능을 두 가지로 크게 정리할 수 있는데, 업무 자동 제공 및 분배 과정에서 해당 업무 수행과 관련된 지식을 KMS에서 추출하여 제공하는 방식을 택하고 있다. 또한 해당 업무를 수행하기 위해 KMS를 통해 제공된 비정형 정보 이외에 기간계 시스템의 정형 정보도 동시에 제공함으로써 업무 수행의 효율성을 높인다. 정리하면 워크플로우와 EAI(Enterprise Application Inte- gration) 기술을 통해 각 정보시스템 내에 존재하는 정보를 시스템 사용자에게 제공하게 되는 것이다. 결국 업무 프로세스와 연계한 지식경영의 기본 아이디어는 조직 내에 축적된 지식을 조직원이 업무를 수행할 때 시스템을 통해서 적절한 형태로 제공해주는 것이다. 업무와 연계된 지식을 적시 적소에 제공하기 위해서는 업무 프로세스에 기반한 지식 운영체계를 설계해야 한다. 업무 프로세스에 기반한 지식 운영체계는 크게 두 가지로 나눌 수 있으며, 업무 프로세스를 고려한 지식 분류 체계의 설계와 지식베이스(Knowledge-Base)에 저장되어 있는 지식을 워크플로우상의 비즈니스 프로세스와 연결해 주는 업무 프로세스-지식 맵핑 체계라고 볼 수 있다. 이미 지식경영을 도입한 기업에서 전자는 지식저장고 분류 체계의 재설계를 의미하며, 후자는 사전 정의된 기준을 바탕으로 지식과 업무 프로세스를 연결하는 맵핑 엔진을 설계하는 것이라고 볼 수 있다. 이를 통해 업무 프로세스를 수행하기 위한 매뉴얼 및 기존 업무 수행 자료, 각종 업무지식 등 비정형 정보가 제공되며, EAI를 이용한 시스템 통합을 통해 기간계 시스템의 각종 정형 정보가 제공된다. 조직 내 모든 지식의 흐름을 업무 프로세스를 중심으로 흐르게 하자는 것이 지식경영 기반의 BPM이라 할 수 있겠다. 여기서 지식 분류 체계의 설계 및 업무 프로세스-지식 맵핑 체계의 설계는 현업의 오랜 경험을 보유한 업무 전문가가 작업해야 하며, 업무 전문가들의 성공 사례(Best Practice)가 지식경영 기반 BPMS 설계 과정에서 표준화되어 나타나게 된다. 기업에서는 해당 업무 영역별 프로세스를 지속적으로 개선하도록 하거나 업무 프로세스-지식 맵핑 체계를 연구하는 전략적 CoP를 구성하여 업무 프로세스와 공급 노하우/지식 간의 간격을 지속적으로 조정하는 역할을 하도록 할 수 있다. 또한 기업 내 비정형 정보들을 통합 관리할 수 있는 EKP(Enterprise Knowledge Portal)를 통해 비정형 정보를 통합, 관리하고 이를 업무 프로세스와 연계함으로써 업무 수행능력을 극대화할 수도 있을 것이다. BPM의 개념에서는 프로세스 관리를 위한 방법론, 기술적 요소들이 중요한 반면 지식경영을 기반으로 BPM에 접근했을 때에는 프로세스를 기준으로 어떠한 지식과 정보들을 흐르게 할 것인가, 비즈니스 프로세스 관리를 위한 지식들은 무엇인가 라는 지식의 흐름에 초점이 맞추어진다.

BPM 전망

AMR 연구소는 BPMS에서 구현되어야 할 10가지 기본 기능들을 제시했다. 프로세스 모델링, 협업 개발, 프로세스 문서화, 프로세스 시뮬레이션, 응용시스템 통합, 프로세스 자동화, 기업 간(B2B) 협업, 최종사용자 전개(Deployment), 프로세스 분석, 지식경영 이상 10가지 기술을 열거했는데, 기존 워크플로우, EAI, RTE (Real-Time Enterprise)나 혹은 이외의 정보기술로 구현이 가능한 기술부터 향후 연구가 필요한 기술 영역들도 보이고 있다. 상기 언급한 10가지 기술에 속해 있는 지식경영의 의미는 업무 프로세스를 기준으로 지식의 흐름이 일어나고 사용자들에게 적절한 업무 관련 지식이 제공될 수 있도록 지원하는 기술을 말한다. 업무 프로세스를 중심으로 시스템 사용자에게 업무 지식 및 비정형 정보를 제공하는 기술은 BPM 구현을 위해 필요한 기술인 것이다. 현재 BPMS 시장에는 워크플로우 기반의 벤더들이 선전을 펼치고 있다. 이에 반해 EAI, 플랫폼 기반의 벤더들은 이렇다 할 레퍼런스 확보도 못하고 있는 상황이다. 워크플로우 기반 업체들은 주로 금융과 제조 분야의 특정 단위 업무 프로세스 개선과 자동화에 초점을 두고 있다. 이미 표준화된 프로세스를 가지고 있는 비즈니스 영역에서 워크플로우를 적용한 형상이다. 하지만 향후 BPM이 업무프로세스 개선과 자동화보다는 전사 업무 환경에서 비즈니스와 프로세스 연계 혹은 프로세스를 기준으로 지식, 정보가 제공되도록 하게 하는 측면에서 볼 때 장기적으로 EAI에 기반을 둔 업체들의 시장 기회가 커질 것으로 보인다. 지식경영을 추진하는 기업들은 KMS라는 도구를 통해 전사 지식베이스를 구축하고자 지속적인 노력을 할 것이며, 또한 비즈니스 프로세스의 명확한 관리를 통해 기업 경쟁력을 확보하고자 하는 노력도 계속할 것이다. 조직에 내재된 비즈니스 프로세스는 그 자체가 매우 귀중한 조직의 지식자산이 될 수 있고, 그러한 부분을 명시화하여 관리할 수 있는 영역으로 끌어들임으로써 기업의 가치는 증대될 수 있을 것이다. 기업은 BPM을 통해 보이지 않는 프로세스를 보이게 하고, 업무를 중심으로 시스템을 통합하고, 변화된 프로세스를 쉽게 적용하여 급변하는 경영 환경에 적은 비용으로 유연하게 대처할 수 있게 될 것이다. 또한 관리되는 비즈니스 프로세스를 중심으로 조직 내 지식, 정보가 혈액과 같이 흐름으로써 기업은 지속적으로 가치를 창출할 수 있는 능력을 확보하게 될 것이다. |

Aligning Six Sigma and BPM

Six Sigma evolved in the Eighties, initially at Motorola, and then spread to GE, Texas Instruments, and a few other manufacturing companies. In the past decade it has grown steadily and is currently being used in a wide variety of organizations throughout the world. The roots of Six Sigma are in quality control and Six Sigma practitioners have always placed a strong emphasis on measurement and statistical techniques to identify and eliminate defects in existing processes. Throughout its life, Six Sigma has continued to evolve and there are now versions of Six Sigma designed to help companies redesign existing processes and to design new processes. And, Six Sigma is increasingly combined with Lean, a methodology that aims at analyzing activities and eliminating those activities that don't add value.

Interest in Business Process Redesign also began in the Eighties. It manifested itself in the Business Process Reengineering movement in the mid-Nineties, was promoted by workflow and software packaged application vendors in the late Nineties, and has recently reappeared as Business Process Management. Some use the term BPM to suggest a broad general interest in improving business processes while others use the term more narrowly to refer to the use of software products (BPM Suites) to automate the management of specific business processes. BPM is being driven by a mix of business managers interested in methodologies for redesigning and managing processes better and IT practitioners concerned with using automation to make processes more efficient. However you define BPM, the fact is that there is a lot of interest in business process change and in using new software tools to help manage business processes.

Most organizations support several business process change groups. Some are associated with strategy and report to executive committees, some are associated with business process architecture and design and report to LOB or division managers and still others are located within IT organizations and report to the CIO. Stepping back a bit, and admitting up front that we are dealing with generalizations to which there are significant exceptions, most managers view Six Sigma as very detail focused. Six Sigma is widely viewed as a methodology for fixing very specific and narrowly defined processes. BPM, on the other hand, is viewed as a broader based approach. A BPM team using the Supply Chain Council's SCOR methodology, for example, is usually focused on organizing the entire supply chain of a division or a company or, in some cases, on redesigning a supply chain that stretches across multiple companies. Even BPM automation projects are generally larger in scope than the typical Six Sigma project.

One view of the world might be to say that BPM is best for creating new business processes and for redesigning major corporate processes, while Six Sigma is best used to improve existing sub-processes or sub-sub-processes. In some companies, however, Six Sigma teams are working on large-scale projects and some IT process projects are focused on projects to automate sub-sub-process.

The real issue is how a company coordinates its various business process initiatives. There's nothing wrong with having different groups using different techniques and working on different kinds of problems. There is something wrong with uncoordinated efforts and duplication of effort. We know of at least one organization that had a group of Supply Chain managers using SCOR to modify its corporate supply chain process while, simultaneously, an IT BP team was developing software to automate a specific supply chain process and a Six Sigma team was working on improving human performance for a sub-process that was to be automated.

Company executives are beginning to get serious about organizing their companies to emphasize value chains and large scale business processes. They are doing this in order to obtain better measures of corporate performance. At the same time these executives hope to develop an understanding of their organizations that will make it easer to identify the processes that need to be improved and the resources required to support those processes.

As executives grow more committed to a process-centric view of the corporation and place greater emphasis on analyzing the performance of major corporate business processes, they are going to demand that business process change and improvement initiatives be focused on processes that achieve the greatest ROI. Put differently, they are going to insist that teams prioritize their efforts and focus on the processes that are not performing rather than on optimizing sub-processes that are already performing adequately or are likely to be replaced.

Everyone concerned with process change and improvement owes it to themselves and to their organizations to figure out how to better coordinate business change and improvement efforts. This doesn't necessarily require a business process Czar, though some organizations will use that approach. It does require much better communication and some overall coordination of an organization's various process change initiatives.

We have been very impressed with the movement toward improved coordination and better communication among the Six Sigma and BPM practitioners and vendors. In 2004 we participated in BPM conferences that had sessions and panels on how Six Sigma and BPM can be coordinated. Similarly, we attended Six Sigma conferences that had sessions and panels on BPM. There were special workshops convened by both Six Sigma and SCOR practitioners to discuss how Six Sigma, Lean and SCOR can be coordinated. More important, we have talked with several leaders in both the Six Sigma and BPM communities and all are planning initiatives that will increase the interaction between the two groups. We are convinced that this will contribute directly to better corporate processes in 2005.

'Til next time,

Paul Harmon

피드 구독하기:

글 (Atom)